こんにちは、大塚です。

梅雨明けがやや遅れているようですが、それはそうと次回公演のチケット予約が始まっています。ありがたいことに、売れ行き好調なようです。ありがたいことです。

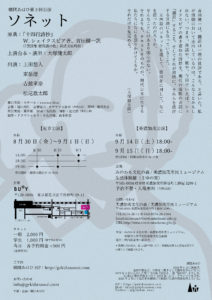

今回は、はじめて早稲田小劇場どらま館から飛び出し、北千住BUoYと、岐阜県美濃加茂市にある古民家まゆの家の二つの場所で上演する運びとなりました。

どちらも厳密な意味での劇場ではない場所ということで、どのように空間を使えばよいのか、考えあぐねています。

さて、情報公開・予約開始はかなり直前になってしまいましたが、稽古は6月の初旬からスタートしていました。前々回のブログの中で東が、前回のでも古館が、既に書いていたと思います。

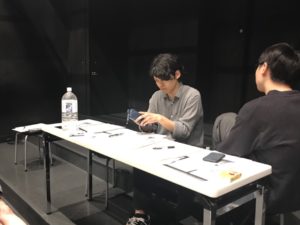

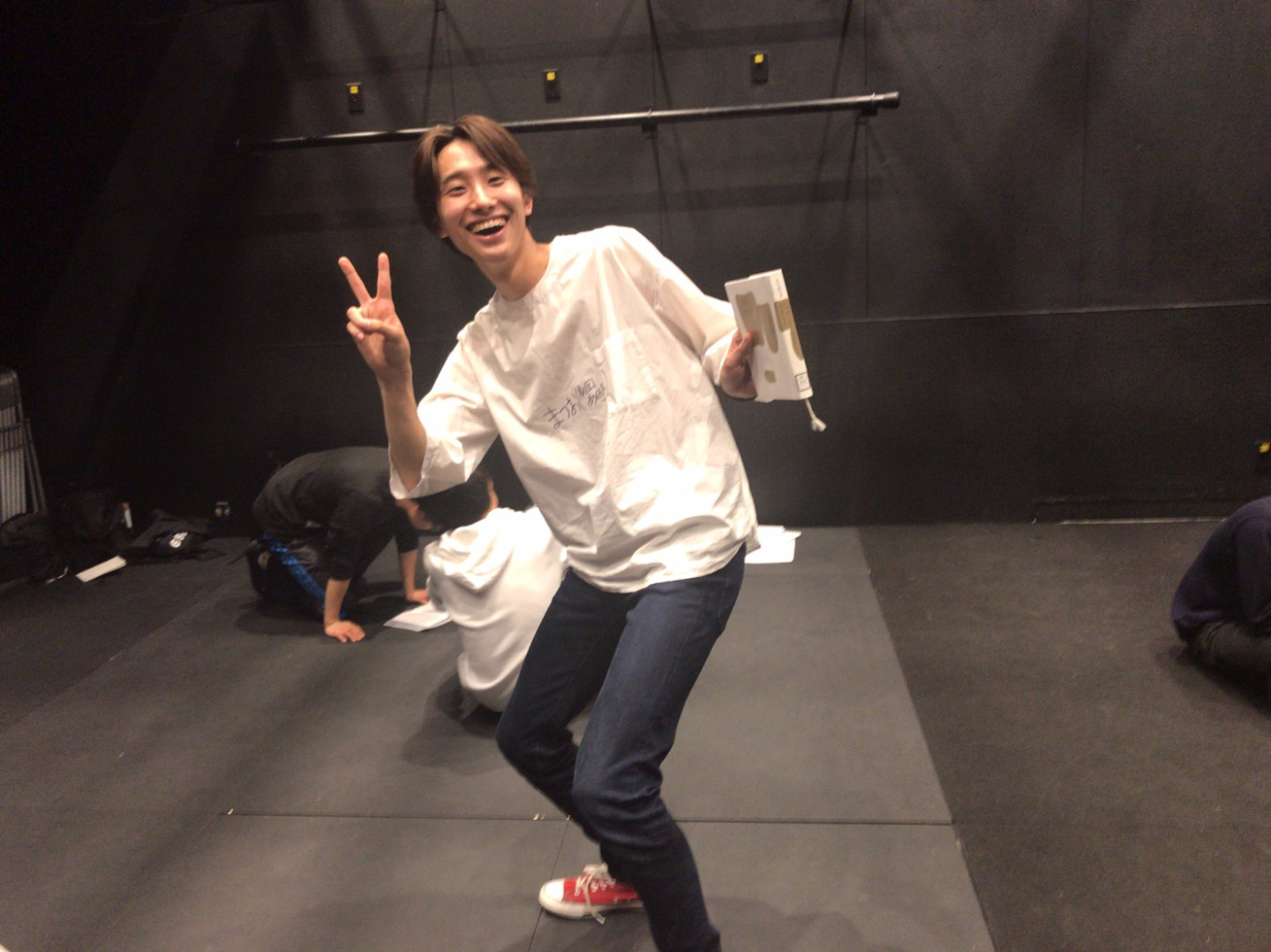

今回の題材となるシェイクスピアの『ソネット集』、そして吉田健一による翻訳版『十四行詩抄』に対し、役者・スタッフの別なく稽古場にいる全員で読解を進めています。

先日は文学学術院教授の水谷八也先生を稽古場にお招きし、シェイクスピアについて、詩について、翻訳についての講義を開いていただきました。

思いもよらぬところからどんどんクリアになっていき、自分たちが何に行き詰まっていたのか、演劇史から捉えてみるとそれはどういったことなのか、明快にご指摘していただけて、本当に信じられないくらい贅沢で幸福な時間でした。どうもありがとうございました。

と、まあそんな感じですが、タイトルにも書いた通りです。今日7/21は参議院選挙なので、稽古はオフになりました。劇団あはひは選挙に行きます。

それでは。