制作側と観客との中間的なドラマトゥルクという立場に特有の視点とは何か、ということについて、まず、ここに関して中間はないのではないかというところに至ってしまいました。色々な方がいるとは思いますが、ある完成(?)された舞台をそれを最初として見るのが観客・外側であるとしたら、稽古を何度も見ていて、さらに脚本の内容を全て知っているという人はもう内側なんですね。だから外側をこういう風に考えると、ドラマトゥルクとその他の制作側・内側との違いは、作品との関わり方の強さというか深さというか、そういう程度の問題になってきます。なので厳密には内か外かのいずれかで間はないんじゃないかということになります。とはいったものの、中途半端な内側ということはできるので、そこから考えてみようと思います。

稽古の状態はなんとなく公開されたりすることもありますが、やはり脚本を知っているというのは(少なくとも経験上は)内側でしかありえないことで、実際の演技についてもそうです。でも何回か空けて稽古にいってみると、当然ですが、脚本の内容が変わっていたり、俳優の演技が変わっていたりします。そして大抵良い方向に変わっています。良い方向というのは大雑把に言えば、いや申し訳ないんですが、何か段々作品になってきている、何らかの完成に近づいているという感覚です。そういうものがクリアに感じられて、何やらよろしくない部分を見つけられる可能性も高まるというのが頻度の少ないことのよさかなと思ったりしたんですが、それだと、そんなものかという気がするかもしれません。重要なことではあるのですが。

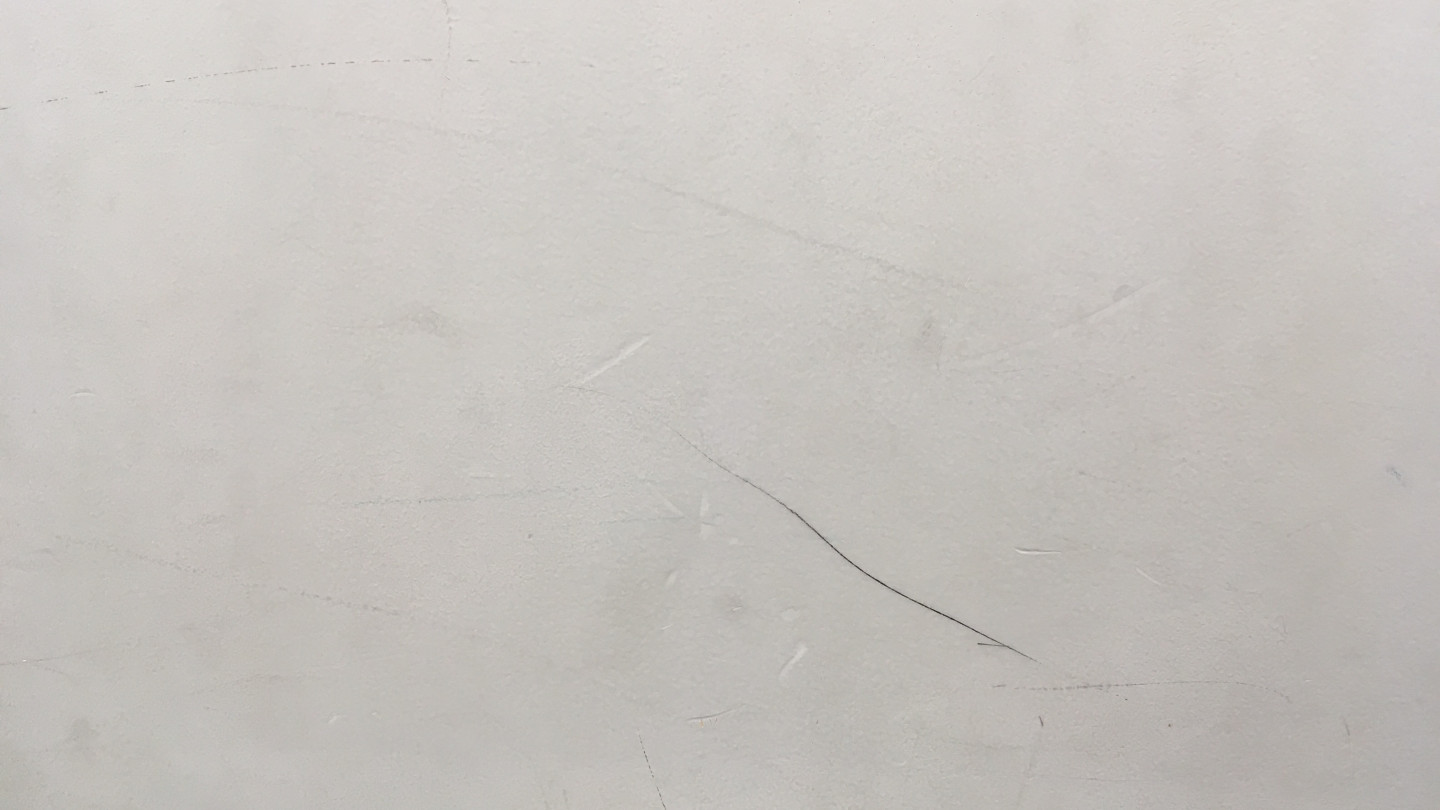

まあただ、実はこれ、稽古を見る頻度にはあまり関係がないようで、稽古の最中でもそうなんです。立ち稽古を見る、演出家が演出する、俳優がまたやってみる、俳優から意見が出たりする、演出家が同意なり補足なり否定したりする、というようにやっていると、なんだかそのシーンが完成していくわけですね。完成というのはまだ少し奇妙なので、何やら統一感を持っていくという感じです。このような稽古の場面を半ば客観的に第三者的な視点で眺めている、この状況は実際のところ中途半端な内側です。いやというより、この、作品の過程を眺める、というのは割と間だな、と結局思ったりするんですが、とりあえず、このシーンが完成していく過程は結構不思議なものです。普段通りの動きや喋り方に対しては不自然だと言われることがあり、かといってあまり作為的(に見える)だともっとリアルな方がいい、あるいは、実際はこうするとかそうしない、というように言われることがあります。簡単にいうと、現実的なものとあまり現実的でないものが両方、しばしば(常に?)同時に求められるわけですね。ここでふと浮かんだことをそのまま記すと、これは「演劇が再現である」ことと関係している気がします。あるいはやはり「演劇は再現である」のではないかということでもあります。『詩学』のテキストをさらに思い起こすことになるんですが、現実をどのように「再現」するのかというと、「ある出来事を、無理のない筋の通った必然性のある出来事として再現する」のだそうです。これが「カタルシス」の要因だそうですが、まあそんなようなことが書いてありました。つまりリアルさを求めるにしても、それはただ現実(舞台ではないところの出来事)に近づけることではなく、必然性を持って再現された新しい現実的な何かを作ることなのかなと。だから、ただのリアルなものだと、違和感のあるものに見えてくるんです。他には例えば、今この人がこの位置にいるのはおかしい、とか、今の台詞の間とか言い方は文脈から考えるとおかしい、とか、現実(というか舞台以外のところ)で起こってもおかしくないこと、または十分にあり得ることが、奇異に感じられるのかもしれません。こういう違和感を消していって、それ自体が何だろうそれはとも思うのですが、現実の再現というものが出来上がっていくのでしょうね。そしてこれが一つの完成・統一でしょうか。まあ何にしても、舞台上(や稽古場)の出来事となると、リアルなことが時に不自然であるのはどうしてだろう、と素朴に思います。舞台上だからなのでしょうが。

以上抽象的な内容になってしまいすいません。いやもちろん公演前だからなんですが、具体的な内容を明かさないというのは至極内側の所業ですね。ただやはり、統一されたものは悪いものではないと思うので、本番を楽しみにしていただきたいです。

牧村祐介